如何评价是枝裕和的《第三度嫌疑人》

《第三度嫌疑人》,讲述了一起杀人案的审判过程。

案件,并不复杂,甚至可以说过于简单。

影片一开始,是枝裕和就为我们展示了杀人的全过程:案发当晚,嫌疑人三隅尾随食品厂厂长来到河边,并用利斧袭击了被害人的后脑,随后焚尸灭迹。

按理说,随后的审判过程也应该毫无悬念,可是,当律师重盛和嫌疑人三隅多次会面,每次会面三隅都会推翻之前的供词。

这部电影,开始看像一杯清水,但是越看越浑浊。

关于影片后来的发展,真相也出现了三种可能。是枝裕和告诉我们:真相逐渐丢失。

这样的“悬疑”呈现方式观众接受不了,这也是《第三度嫌疑人》一度被人诟病的原因。

但是枝裕和的目的不是探究作案动机,更不是挖掘真凶,而是一件案子里每个人的作用。

三隅的案子,律师只想着怎样减刑,法官只想着在规定时间内完成判决,媒体只关心案子背后的秘密......

没有人关心真相本身。

不邀自来,

前天刚看完这部电影,还是在晚上11.35分的场次。整个电影院只有聊聊8人,途中还有2妹子和一个汉子看不下去走了。

或者是看多了流量小生的电影了。对于这部含义太深的电影完全解读不了,在豆瓣里面很多人评论是枝裕和因为这部片走下神坛。如果是因为这部片,就走下神坛的话。那么国内的导演,连坛边都没接近过。

看回正题,这部片不是一个悬疑片。是一部讽刺片,更是一部对人心深刻剖析的电影。福山雅治饰演的重盛是受委托,成为了第三度嫌疑人三隅(役所广司)的辩护律师。整部片的节奏都很慢。

三隅是在30年前曾经杀过人的嫌疑犯,当初是由重盛的父亲,老重盛宣判进狱的,老重盛来找儿子的时候说过“杀过人的内心和正常人的不一样,你无法理解的”

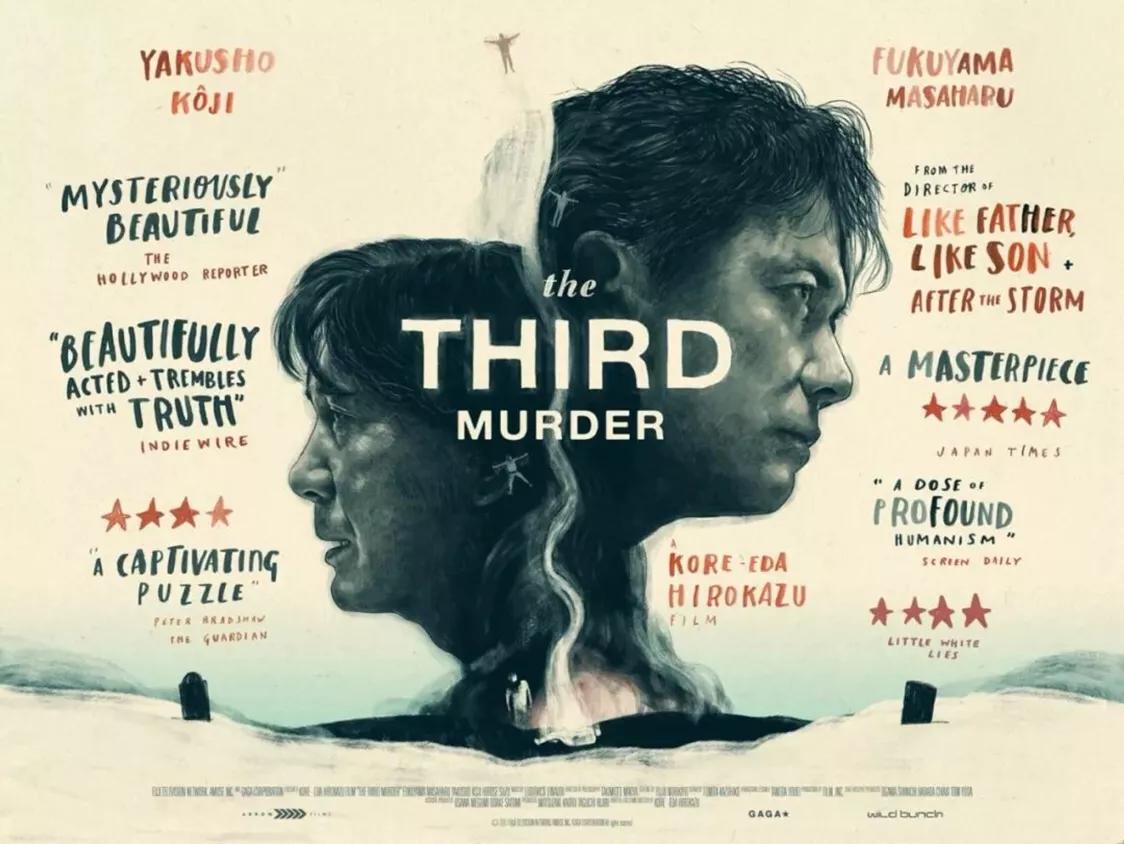

2017日本电影周,将于2017年11月25日至12月10日在北京、成都举行。本次活动的开幕影片《第三度嫌疑人》9月份刚刚在日本公映,导演是枝裕和携主演广濑铃来华。该片是是枝裕和首次挑战推理剧新领域,剧本由导演本人创作,广濑铃、福山雅治、役所广司主演影片获得今年威尼斯国际电影节金狮奖提名。

然而看完,是枝裕和就是还是是枝裕和嘛,还是平静的讲一个故事,给这个充满冷漠、不公的社会一个高级黑,只是不同于以往的家庭故事,这次讲了一个案件。什么反转生硬,什么真相,什么逻辑,那都是嘲笑这个世界,是一次次告诉我们,这个世界在乎这些吗?没人在乎。

是枝裕和还是22年前那个拍摄《幻之光》的文学高材生。一直以来,他的影片都具备一个共同的叙事结构——「创伤后建立的后共同体」。

喜……喜欢的话

关注一下本酱呗

m……mua

很多人说导演不管拍多少作品,其实都是在拍一个源头,比如是枝裕和,不管他的电影类型怎么变,是枝裕和的电影核心视角基本都会放在人与人之间的关系结构,家庭为主,但人为主题是重中之重。

其实《第三度嫌疑人》也是一样的,表面是一部悬疑片,更多人还以为是推理侦探片,但其实影片的核心都是人与人之间关系为主题。

所以如果大家想在影片中看到烧脑的情节,悬疑的旋涡,紧张刺激的动作场面,那你可能会对《第三度嫌疑人》大失所望。

《第三度嫌疑人》主要说的是三这个字,有一种第三视角看整个事件的心态。这也是导演是枝裕和的强项。

在是枝裕和的电影中,都是用温婉的第三视角(上帝视角)看整个事件和人物,用最婉约的镜头语言告诉你关于家庭,关于人性,关于社会制度的探讨。

电影《第三度嫌疑人》上映之后,是枝裕和导演和这部电影遭遇到了一些类似于“故事不清晰”、“导演不适合把控悬疑题材”等质疑。尽管不同的观众看电影会有不同的感受,但因为一部带有尝试意味的作品就质疑是枝裕和导演的水准,未免还是有些狭隘了。

实际上,《第三度嫌疑人》算得上是是枝裕和首次执导悬疑题材的电影,它有悬疑电影那种疑窦重重的味道,也有是枝裕和惯常的平淡与细腻。

在是枝裕和以往的电影作品里,无论是《步履不停》、《如父如子》,还是《海街日记》、《比海更深》,都可以看到他对生活的细腻观察与表现。他的电影看上去平淡庸常,看完则回味隽永,意味深长。平静、细腻、温和,这成了是枝裕和鲜明的风格。他把这种风格延续到了《第三度嫌疑人》里,即使是一部悬疑题材的电影,也还是能体会到那种缓慢的、平静的温和味道。

可也正是因为这种风格的融入,令影片看起来不像常见的悬疑电影那样紧张和扣人心弦,少了大部分观众印象中那种悬疑片的味道。此外,因为片中“嫌疑人”的数次翻供,让一些观众觉得影片的故事讲得“不清晰”。该片节奏缓慢,情节平淡,需要沉下心去看,才会发现,是枝裕和的悬疑电影并不是要通过情节来扣人心弦,而是通过对“真相”的多次表述,来探讨立场与法律的关系,反映人性的多样性。

役所广司饰演的“嫌疑犯”三隅高司数次“翻供”,引出多种真相的可能。而广濑铃饰演的女孩咲江说出的线索,则折射了另一种看待真相的角度。最终的真相到底是怎样的?三隅的犯罪到底是为了自己还是为了女孩?影片没有给出确切的答案,却留出了让观众思考的空间。福山雅治的表现中规中矩,役所广司则奉献了精彩的演技,广濑铃依旧很惊艳。

看这部电影让人内心发冷,原以为影片是个比较阳光的结局,孰料当事人还是被判死刑。可见,枝裕和想要做的不是商业讨巧,也不是取悦观众,而是一种冷静但掷地有声的客观表达。如果仅就这点来说,枝裕和的确做到了。

不得不说,就人文表达和伦理解读来说,日本电影更胜一筹,在《第三度嫌疑人》中,杀人、毁尸、性侵、庭审这些和犯罪类型片有关的元素随处可可见,脉络也比较响晰。但影片的落脚点不在求生,而是赴死。这就充满道德探讨的味道了。

影片中的律师是一个比较较真的人,当别人做“沉默的大多数”时,他却积极奔走为犯罪嫌疑人辩护。影片中,那个中老年嫌疑人一次一次翻供,死者的女儿却道出被父亲性侵的事实,死者的妻子明知真相却无动于衷。而之于犯罪嫌疑人,明知道自己没有杀人却甘心顶罪。影片中冷静的叙述,令人心悸,近乎黑色。

其中有个桥段:犯罪嫌疑人坐在房间里,外面传来鸟叫,他兴冲冲地踩着马桶,用面包渣想去喂鸟儿。也许下一刻,等待他的就是死亡的一刻。生死一念,更多生活渴望。

影片中的镜头,除了外景之外,绝大多数都是律师之间的交流和探讨,更多的是犯罪嫌疑人和律师之间隔着玻璃的对话。在这里,玻璃似乎成了精神隐喻,两人越来越近,但永远无法接近真相。可是,内心层面上的玻璃会消失吗?对方想要告诉你的只不过是他想让你知道的一切。而之于道德、法理和真相之间的关系,则暧昧不清。

人性的善意,并不简单。所以,就该片观影体验来说,了解人性比洞悉生死更重要,回朔过程远比知道结果重要。人性的阳光和黑暗,本就是玻璃的两面,缺一不可。

1、从来没有见过如此一部因为无聊而让人心生喜欢的电影。是枝裕和在中国有不少粉丝,说实话我也是《海街日记》的忠实粉丝。但是这一部电影似乎大多数粉丝都不太喜欢。毕竟就算是亲爹把你关在一个幽闭的环境里两个小时,估计你也快跟他断绝父女关系了。

2、电影确实很无聊,有点昏昏欲睡。灰暗的色调一度让我怀疑是不是电影院偷工减料为了省电少用了灯泡,降低了流明,后来一想这毕竟不是3D电影。观众应该有心理准备,这和是枝裕和之前相对唯美的电影风格大相径庭。但是节奏一如既往地缓慢。

3、电影貌似悬疑其实核心并不是悬疑,毕竟真的没有这么讲述悬疑故事的。电影的核心情感其实还是讲述亲情伦理,通过一个杀人案折射出了三个家庭父亲和女儿的关系。

4、福山雅治饰演的律师和女儿日渐疏离的关系看似不经意,其实反而成了电影的核心,当福山雅治在电话里心生愧疚的对女儿说了一句“对不起”时,那种情感很克制。福山雅治饰演的律师貌似在替别人打官司其实在救赎自己。役所广司饰演的杀人凶手同样貌似在替广濑铃饰演的女孩顶罪其实也是在救赎自己,为了弥补自己在监狱服刑30年没有见过面的女儿的愧疚之情。而食品店老板所犯下的罪行,性侵女儿,食品造假哪一项罪都该死,其实食品店老板是谁杀的并不重要了。

5、最后,除了亲情伦理,导演对于司法体系想要表达的可能是貌似公正的司法体系里面其实每一个人都藏着不为人知的私心。电影中隐藏着有关人性的动机的企图。

6、虽然电影让人不满意,但是你从电影院走出来,很多细节细思恐极。特别是最后结尾福山雅治和役所广司隔着玻璃对话的头像重影,真的是厉害极了。

一部被低估的作品。

对于小编这种一天不看电影就觉得浪费生命的人来说,节奏慢绝不是排斥一部影片的理由,相反,年纪到了30多居然开始喜欢看慢节奏,碎碎念的生活片,喜欢看是枝裕和的电影,人生的长路自己都不知道自己会变成什么样。

到最后并不知道真相,但是真相反而是最不重要的一部分了,电影真正探讨的是人性和司法制度的残缺——

律师只关心自己能否打赢官司;检察官只在乎被告是否认罪;法官也只在乎能否在审理期限内结案。”在刑事律师里也出现过类似的句子,大家都为了自己的利益用自己看到的一部分内容做评判,谁又来对受害者的人生负责呢?

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号