戴珍珠耳环的少女电影含义

这是一个灰姑娘式的故事,最终时代给它判定了一个异于童话故事的结局,

这也是电影表达出来的现实主义的内涵,揭露和批判了那个时代,对人性欲望的压制、与不可逾越的等级制度。而其中纯挚隐蔽的爱情,少女的纯洁心灵,和美好气质令人难以遗忘。或许,在《戴珍珠耳环的少女》这幅画中,葛丽叶不仅是女主角,更是画家心中的女神形象,神圣而不可侵犯。

电影《戴珍珠耳环的少女》是以一个女仆的视角反映十九世纪伟大的画家维梅尔的生活片段。 画面唯美,每个镜头都如油画般质感。

电影的一句台词“你已经是他的囊中之物了”最能代表电影的主旨。感情的事,很微妙,爱他之初,你便无处可逃,只能成为他的囊中之物。

世界名画“戴珍珠耳环的少女”是真实存在的吗

我是一人,《戴珍珠耳环的少女》荷兰艺术评论家戈施耶德:“北方的蒙娜丽莎”。

很多人觉得《戴珍珠耳环的少女》有一个美丽的故事,其实是因为同名电影。这一幅画作,近些年才开始通过各种书籍和电影二次创作,让她真正的变成世界名画。

《戴珍珠耳环的少女》(荷兰语:Het meisje met de parel),十七世纪荷兰画家维米尔的作品。画作以少女戴着的珍珠耳环作为视角的焦点,现时画作存放在海牙的毛里茨住宅中。

于1881年,阿诺德斯·安德里斯·汤姆(Arnoldus Andries des Tombe)在海牙拍卖了这部作品[1]。因为汤姆没有继承人,所以于1902年将这幅画和其他画作捐赠给毛里茨住宅。

1994年的修复后,画作精密的颜色运用及画中少女对其观察者的亲密目光更被专家所留意。

注意:这幅画主打的点是画作少女回眸的样子。一般欣赏和评价或者说吹捧都是从这个角度出发的。

1999年的时候特蕾西·舍瓦利耶,推出了同名小说《戴珍珠耳环的少女》。

1994年之前并不那么出名,自此以后很多女明星都装扮过画中少女模样。

2003年好莱坞电影《戴珍珠耳环的少女》,有当今世界著名女影星斯嘉丽约翰逊出演。

戴珍珠耳环的少女是哪里人

戴珍珠耳环的少女是法国人拍的,语言是英文的,故事是荷兰的,这样的组合也是国际化。女主角少女由于贫穷去一个小康家庭做女佣,小康家庭掌权的是丈母娘和妻子,男主角画家算是上门女婿,但画画很厉害,从电影中看来画家的卖画收入可以说是家中的主要经济收入,为什么还会受制于人,在女佣被赶时只能一声不吭,我觉得画家的不善言辞可能是主因,没办法独立成交画作,只能当一个画师,但也保证了他画作的纯粹性。

天才总是在会在某些世俗方面显得很不擅长,格格不入。

戴珍珠耳环的少女是荷兰人。戴珍珠耳环的少女是17世纪荷兰画家约翰内斯·维米尔于1665年创作完成的一幅油画。是约翰内斯·维米尔的代表作之一。现收藏于荷兰海牙莫瑞泰斯皇家美术馆。

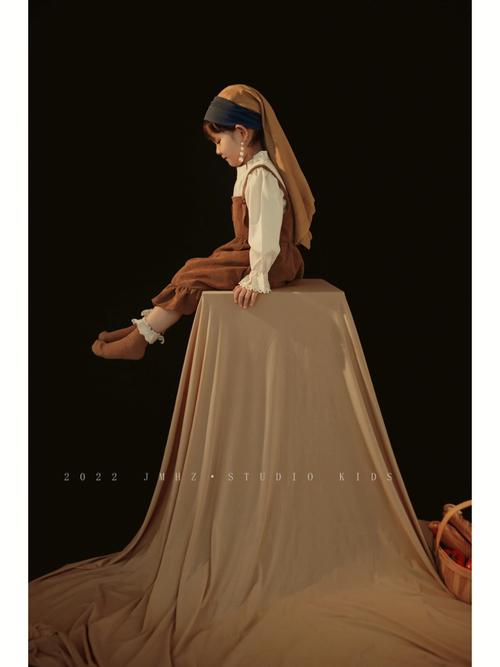

该画描绘了一名身穿棕色衣服,佩戴黄、蓝色头巾的少女

戴珍珠耳环的少女介绍

《戴珍珠耳环的少女》是由彼得·韦伯执导,斯嘉丽·约翰逊、科林·费斯主演的爱情片,于2003年9月7日在美国上映。

该片改编自作家崔西·雪佛兰的同名小说,讲述了17世纪荷兰肖像画家维梅尔以家中的一名女佣为模特,创作出世界名画《戴珍珠耳环的少女》的故事。

戴珍珠耳环的少女大结局

《戴珍珠耳环的少女》结局是离开。少女离开了那里,与一个屠户结婚。少女葛利叶知道不可能与维梅尔修得正果,但她愿意做模特奉献给维梅尔作画。她默默地,忍受着维梅尔给她的耳朵打上洞,戴上他妻子的珍珠耳环,画出这一刻的窒息的美丽。之后离开了维梅尔,与一个屠户结婚。

扩展资料

该片的创作起源来自于17世纪荷兰绘画家杨·维梅尔的同名画作 《戴珍珠耳环的少女》。20世纪90年代,美国女作家崔西·雪佛兰被杨·维梅尔的艺术风格所吸引,于是将杨·维梅尔的画作《戴珍珠耳环的少女》改编成同名小说。

英国导演彼得·韦伯看到崔西·雪佛兰的小说《戴珍珠耳环的少女》以后,就决定将小说改编成电影。《戴珍珠耳环的少女》是由彼得·韦伯执导,斯嘉丽·约翰逊、科林·费斯主演的爱情片,于2003年9月7日在美国上映。

戴珍珠耳环的少女为什么出名

《戴珍珠耳环的少女》之所以出名,主要有以下几个原因:

1. 艺术价值:这幅画是由17世纪荷兰画家约翰内斯·维梅尔创作的,以其高超的绘画技巧和精细的细节描绘而著称。画中的少女形象生动,姿态优雅,皮肤细腻,珍珠耳环的质感也被刻画得栩栩如生。这幅画被认为是维梅尔最杰出的作品之一,具有极高的艺术价值。

2. 神秘性:关于这幅画的背景和历史一直存在争议和猜测。例如,画中少女的身份一直是个谜,有人认为她是维梅尔的女儿,也有人认为她是维梅尔的妻子或情妇。这种神秘性为这幅画增添了更多的魅力和话题性。

3. 象征意义:《戴珍珠耳环的少女》也具有一定的象征意义。珍珠耳环作为一种奢华的饰品,象征着财富和社会地位。而画中的少女则代表了青春、美丽和纯真。这幅画通过少女的形象和珍珠耳环的象征意义,表达了对于财富、社会地位和青春美的追求和反思。

4. 社会背景:这幅画创作于17世纪的荷兰,当时荷兰是世界上最富有的国家之一,也是艺术和文化的中心之一。这幅画反映了当时荷兰社会的审美观念和文化氛围,也代表了当时荷兰绘画艺术的最高水平。

评价电影《戴珍珠耳环的少女》

戴珍珠耳环的少女是法国人拍的,语言是英文的,故事是荷兰的,这样的组合也是国际化。女主角少女由于贫穷去一个小康家庭做女佣,小康家庭掌权的是丈母娘和妻子,男主角画家算是上门女婿,但画画很厉害,从电影中看来画家的卖画收入可以说是家中的主要经济收入,为什么还会受制于人,在女佣被赶时只能一声不吭,我觉得画家的不善言辞可能是主因,没办法独立成交画作,只能当一个画师,但也保证了他画作的纯粹性。天才总是在会在某些世俗方面显得很不擅长,格格不入。

故事的突进是少女问画室的窗户要不要擦,因为可能会影响光线分布。一个看似专业的问题间接地打开了画家的心房,其实少女之前还以嗅觉评判猪肉不新鲜获得了屠户男友的好感及同伴的欣赏,美貌加智慧总是能动人心弦。

少女的美貌还引起的当地富商的注意,他新要求的一幅画好像拉开了遮盖少女和画家之间暧昧的画布。家中人都或多或少知道,但迫于生活总是睁只眼闭着眼,当戴珍珠耳环的少女画作完成时,也是家中妻子爆发时,总觉得是特权阶级过河拆迁的典型。

身份地位总是相匹配的,哪怕画家的妻子总是神经兮兮的表情,美人迟暮的面貌,戴上耳环也不好看。在当时的环境女佣是不能佩戴珍珠耳环的,她戴上了也只能是在画室的暗中一角,哪怕最后那副耳环被交到少女手中,恐怕她也是不能戴的。就像现实中总是讲究门当户对,当你心有不不甘时,应该想要的是如何提升自己。

看完电影,我才得知这部电影改编自一部同名小说,而这部小说又来源于电影中男主人公的一部同名画作:《戴珍珠耳环的少女》。究竟谁活在谁的世界里? 珍珠。耳环。少女。 每一个词都美妙无比——却勾勒出一出让人惆怅的戏。我爱极了电影里那些美丽的画面。屋外是北欧阴冷漫长的冬天,可屋内,人们的身上泛着一层似淡金色又混杂着些许淡红色的暖暖的光。觥筹交错的画面里,烛光亮过日光。一切都那么美好——甚至连屠夫在市场里出售的那些猪肉,都变得没有那么血腥可怖。电影优美的光影处理使得整个故事变得像人物衣服上的褶皱一样细腻。借用剧中人的描述一维梅尔作品的话:“你甚至想触摸这绸缎,酒在杯中闪耀光芒。”我喜欢那些闪闪发光的餐具、色彩鲜艳的带有几何图案的桌布,我喜欢Griet所着的棉麻质地的衣衫。哦!矜持!内敛!而又美丽!这是一部油画般的电影。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号